Texture perspective

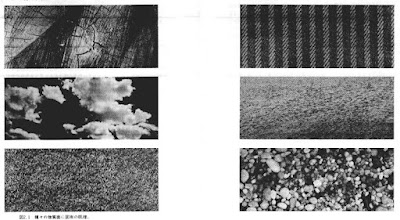

絵画で遠近法といえば、普通は「線遠近法」だが、他にも「空気遠近法」など色々な種類があるが、「肌理の遠近法」もそのひとつ。草原の草や、砂利道の石などによる地面の肌理(きめ)を、近くを大きく粗く、遠くを小さく密に描くと、人間は遠近感を感じる。右はその原理図。建物などの直線要素がない風景では線遠近法が使えないから、この方法が役に立つ。「肌理の遠近法」を使った絵画の例を探してみた。

絵画で遠近法といえば、普通は「線遠近法」だが、他にも「空気遠近法」など色々な種類があるが、「肌理の遠近法」もそのひとつ。草原の草や、砂利道の石などによる地面の肌理(きめ)を、近くを大きく粗く、遠くを小さく密に描くと、人間は遠近感を感じる。右はその原理図。建物などの直線要素がない風景では線遠近法が使えないから、この方法が役に立つ。「肌理の遠近法」を使った絵画の例を探してみた。ゴッホの「夕日の麦畑で種子をまく人」は分かりやすい例で、手前と遠景とで、麦畑の地面の肌理の粗密を変えて、遠近感を出している。

水面の肌理の例は、モネの「ラ・グルヌイエール」がある。手前のさざ波が荒く、遠くへいくほど細かく密になっていく。

比較のために、「肌理の遠近法」を使っていない例として点描画のスーラの「グランド・ジャット辺のセーヌ川」をあげる。同じ大きさの点を、同じ密度で全体を埋めていて、肌理が均一になっている。だから奥行き感のない、平面的な絵になっている。スーラが、空間より色彩を重視しているためだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿