晩秋の日差しが気持ちいい日、光の暖かい空気感を描きたくて。(横浜、Jack's Cafe)

ラベル

- 絵画 (597)

- 映画 (307)

- デザイン (121)

- 建築 (71)

- 写真 (57)

- 本 (36)

- 芸術 (33)

- 本、 (20)

- 絵画、 (20)

- 自動車 (14)

- テクノロジー (7)

- 美術 (7)

- 映画、絵画 (5)

- 映像 (4)

- 音楽 (4)

- 文化、 (3)

- アート (2)

- ドキュメンタリー (2)

- 彫刻 (2)

- 映画、テクノロジー (2)

- 絵画、テクノロジー (2)

- 絵画、映画 (2)

- 絵画、映画、 (2)

- アニメーション (1)

- グルメ (1)

- デザイン、建築、美術 (1)

- 台湾、歴史、映画 (1)

- 小説、映画 (1)

- 映画、デザイン (1)

- 映画、歴史 (1)

- 本、映画 (1)

- 科学 (1)

- 絵画、デザイン (1)

- 絵画、建築 (1)

- 絵画、建築、文化 (1)

- 絵画、本 (1)

- 自動車、絵画 (1)

2015年12月1日火曜日

2015年11月25日水曜日

2015年11月17日火曜日

2015年11月10日火曜日

藤田嗣治の戦争画展

かねてから見たいと思っていた藤田嗣治の戦争画が一挙に公開された。

MOMAT コレクション 特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示(国立近代美術館、〜 12 / 13)

ほとんどが3m くらいの巨大サイズで、画面を埋めつくすように兵隊どうしの凄惨な殺し合いが描かれている。こういう大人数の群像の絵はルーブルなどでよく見るが、日本ではあまり無かったと思っていたが、これは戦争という題材のために、藤田が西欧の歴史画から学んで始めたということだ。

その例として解説されていたのが、「アッツ島玉砕」で、これは 16世紀のジュリオ • ロマーノ作「ミルウィウス橋の戦い」という歴史画からヒントを得たものだという。

藤田には猫の絵が多いが、そのなかの猫の集団が争っている「猫 争闘」という絵が、猫の凶悪な表情といい、構図といい、後の彼の戦争画に通じている、という解説がおもしろかった。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

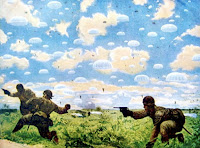

戦争画の代表としてよく引き合いに出されるこの絵(鶴田吾郎、「神兵パレンバンに降下す」)のように、勇ましくかっこいい戦闘シーンは戦意高揚という軍部の目的にはぴったりだったのだろうが、今見ると戦争アクション映画のポスターのようだ。対して藤田の作品は戦争という極限状況での人間の醜悪な姿をえぐり出していて、戦争賛美のプロパガンダ絵画に見えない。むしろ反戦絵画のように見える。

MOMAT コレクション 特集:藤田嗣治、全所蔵作品展示(国立近代美術館、〜 12 / 13)

ほとんどが3m くらいの巨大サイズで、画面を埋めつくすように兵隊どうしの凄惨な殺し合いが描かれている。こういう大人数の群像の絵はルーブルなどでよく見るが、日本ではあまり無かったと思っていたが、これは戦争という題材のために、藤田が西欧の歴史画から学んで始めたということだ。

その例として解説されていたのが、「アッツ島玉砕」で、これは 16世紀のジュリオ • ロマーノ作「ミルウィウス橋の戦い」という歴史画からヒントを得たものだという。

藤田には猫の絵が多いが、そのなかの猫の集団が争っている「猫 争闘」という絵が、猫の凶悪な表情といい、構図といい、後の彼の戦争画に通じている、という解説がおもしろかった。

戦争画の代表としてよく引き合いに出されるこの絵(鶴田吾郎、「神兵パレンバンに降下す」)のように、勇ましくかっこいい戦闘シーンは戦意高揚という軍部の目的にはぴったりだったのだろうが、今見ると戦争アクション映画のポスターのようだ。対して藤田の作品は戦争という極限状況での人間の醜悪な姿をえぐり出していて、戦争賛美のプロパガンダ絵画に見えない。むしろ反戦絵画のように見える。

2015年11月5日木曜日

パステル「森のボート」

Soft pastel, Canson paper, 45cm × 33cm

ひと気のない森の中の湖になぜか置き去りにされたようなボートがあり、手前には風で折れた木の枝が水の中に落ちている。ちょっと惹かれる風景だった。(北海道、大沼公園)

いい風景だなと思って写真を撮るが、それをあとで見ると、ほとんどの場合つまらなくてがっかりする。たぶん人間は無意識のうちに風景のいい部分だけを切り取って見ているのだろう。その「見えた風景」を再現したいと思って人は絵を描くのだと思う。

ひと気のない森の中の湖になぜか置き去りにされたようなボートがあり、手前には風で折れた木の枝が水の中に落ちている。ちょっと惹かれる風景だった。(北海道、大沼公園)

写真で見ると、ごちゃごちゃしていて、現場での印象とかなり違う。

いい風景だなと思って写真を撮るが、それをあとで見ると、ほとんどの場合つまらなくてがっかりする。たぶん人間は無意識のうちに風景のいい部分だけを切り取って見ているのだろう。その「見えた風景」を再現したいと思って人は絵を描くのだと思う。

2015年10月28日水曜日

オリンピックエンブレム問題と ロゴデザインについて

例の問題のさなか、佐野氏の原案が公表されたが、これがまたヤン • チヒョルトにそっくりだとさらに大騒ぎになった。この「T」の字の3角形はローマン系書体の「セリフ」がモチーフだが、文字を熟知しているタイポグラフィの第一人者チヒョルトならではのデザインだ。しかし「T」は横線と縦線の組み合わせだくらいに思っていると、こんな発想は出てこない。「文字」を知らないでロゴを作るのは無理だから、つい外国のデザインを「参考」にしたくなるのだと思う。

かつて「SONY」のロゴを更新するために、国際コンペでデザインを公募したことがある。(途中で事情により変更自体が中止になったのだが)これは審査結果を告知する当時の新聞広告だが、ベスト3が紹介されていて、いちばん上が採用予定の案だった。

コンペの審査委員として関わったのでよく覚えているが、この3案の造形レベルとオリジナリティはすごいと思った。作者はそれぞれドイツ人、オーストラリア人、アメリカ人で、日本人はいない。それはデザイナーの能力の問題というより、欧文文字に対する知識の少ない日本人と、アルファベットが体にしみついている欧米のデザイナーとの差だと思う。

欧米のデザイン系大学では文字の勉強を徹底的にやる。「Lettering」という授業で1年間ひたすら文字だけを勉強する。文字の形の成り立ち理解から始まって、オリジナル書体の創作やロゴのデザインまで、知識としてだけでなく、手を動かすことで文字を覚えさせる。そんなアメリカの大学での体験を、当時の課題作品の一端で紹介したい。

かつて「SONY」のロゴを更新するために、国際コンペでデザインを公募したことがある。(途中で事情により変更自体が中止になったのだが)これは審査結果を告知する当時の新聞広告だが、ベスト3が紹介されていて、いちばん上が採用予定の案だった。

コンペの審査委員として関わったのでよく覚えているが、この3案の造形レベルとオリジナリティはすごいと思った。作者はそれぞれドイツ人、オーストラリア人、アメリカ人で、日本人はいない。それはデザイナーの能力の問題というより、欧文文字に対する知識の少ない日本人と、アルファベットが体にしみついている欧米のデザイナーとの差だと思う。

欧米のデザイン系大学では文字の勉強を徹底的にやる。「Lettering」という授業で1年間ひたすら文字だけを勉強する。文字の形の成り立ち理解から始まって、オリジナル書体の創作やロゴのデザインまで、知識としてだけでなく、手を動かすことで文字を覚えさせる。そんなアメリカの大学での体験を、当時の課題作品の一端で紹介したい。

書体の元祖 Caslon を幅広のレタリング用鉛筆を使ってフリーハンドの一筆描きで描く練習。無意識で手が動くようになるまで繰り返して体に覚えさせるのは日本の習字の練習と同じ。文字の形の成り立ちが自然に分かってくる。

指定されたワードをトレペに鉛筆で描く。ひとつ描いては先生のチェックが入り、OKが出るまで何度も修正を繰り返す。ぱっと見ると違いがわからないくらい微妙な差だが、文字の美しさを体感できるようになる。最後にボードに墨入れして完成。この工程をいろいろな書体で行っていくとだんだん文字というものが理解できてくる。

応用段階に入るとロゴのデザインをやる。ポイントは文字の基本を守った上で、なおかつ新しいオリジナル書体を提案すること。サムネイルスケッチから始まり、最後にはロゴが製品のエンブレムに使われた状態を想定したレンダリングを行う。

昨今は、手を動かさなくても、パソコンに文字を入力するだけで希望の書体で自動的に文字組してくれる。だからデザイナーは文字の基礎知識と技が身につきにくいし、そもそも文字に対する意識が希薄になっているのかもしれない。デザインにおける文字の重要性を再認識したい。

2015年10月24日土曜日

「いちじく」を描く

子供の頃、庭にいちじくがたくさんなっていたが、取って食べることはほとんどなかった。人間の食べ物だとは思っていなかった。鳥がよろこんで全部食べていた。それが今では値段がついて商品として売っている。店でみつけると、どこか懐かしい感じがしてたまに買ってみる。けっこうおいしい。

ソフトパステル、パステル用サンドペーパー、36cm × 24cm

登録:

投稿 (Atom)